1. Flux une société en mouvement

CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France,

2020

2. Petra, colbaltite, gamme, 2018

3. Petra, bastnäsite, boussole, 2018

Lauréate de la commande photographique du Centre national des arts plastiques (Cnap) Flux

CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France,

2020

2. Petra, colbaltite, gamme, 2018

3. Petra, bastnäsite, boussole, 2018

Lauréate de la commande photographique du Centre national des arts plastiques (Cnap) Flux

Léa Bismuth

La réfraction de la lumière

sur la mer fait frémir la paroi

de pierre

La réfraction de la lumière

sur la mer fait frémir la paroi

de pierre

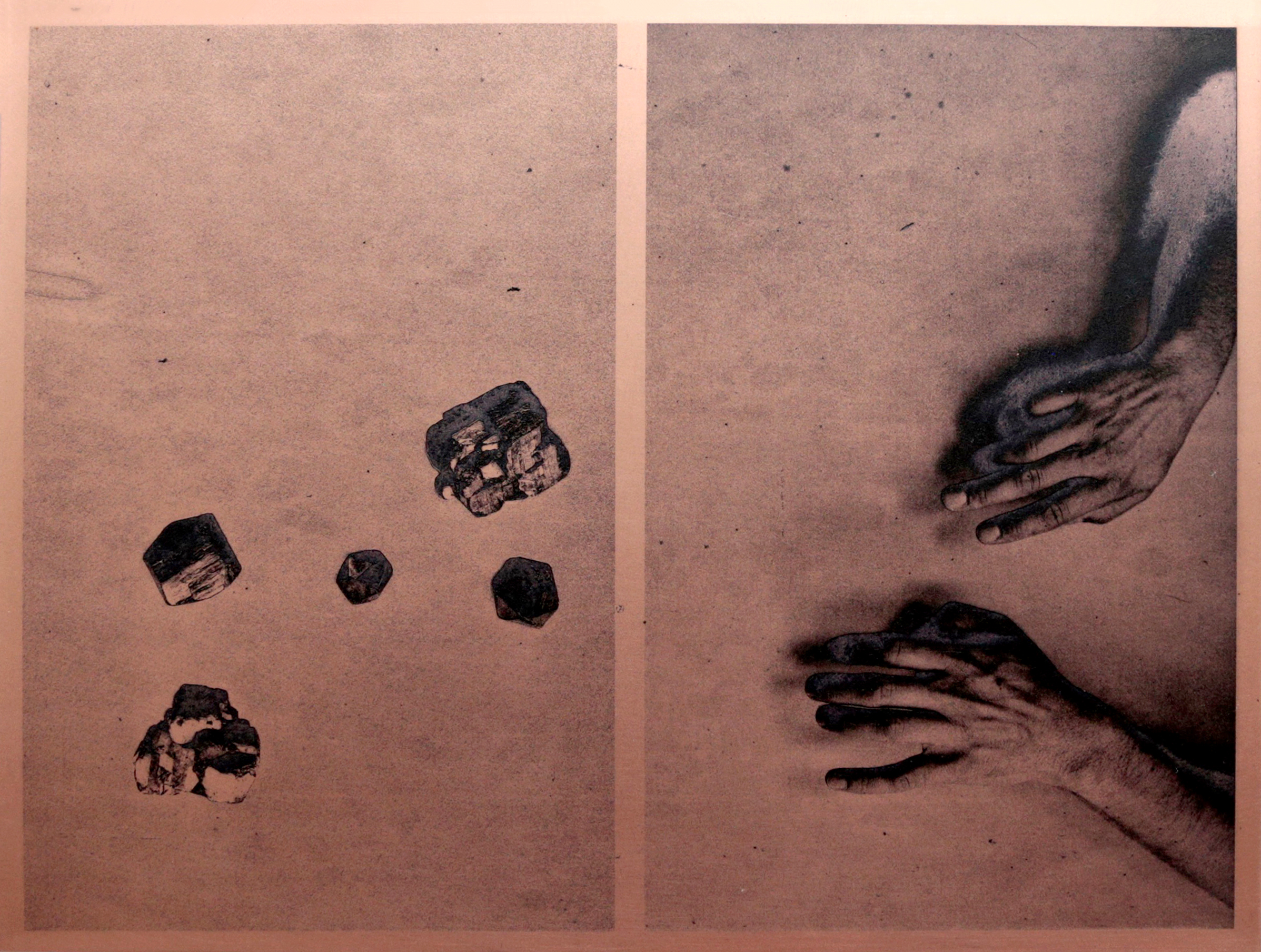

Ce sont des plaques de cuivre, de 20 par 26 cm, qui ressemblent aux pages d’un livre. Il me revient de saisir et de déchiffrer leur langage, pour parvenir à les lire, comme les hiéroglyphes gravés de la pierre de Rosette. Je vois des mains, sur la partie droite. Et des fragments aux formes indéfinies et parfois acérées, mais qui ont l’air d’éléments durs et solides, sur la gauche. Entre les deux, une corrélation, une dialectique sans doute, sans que je ne parvienne encore à comprendre la nature de ce dialogue.

J’apprends qu’il s’agit d’une part de minerais, photographiés au Musée de Minéralogie de l’École des Mines ; autant de roches naturelles renfermant des minéraux métallifères, et donc exploitables par l’être humain : cela va de l’argent, fer ou granite, à des appellations plus étranges, telles que la molybinite, la sphalérite, la bastnäsite. D’autre part, la gestuelle exercée par les mains est réalisée par un ancien officier. La précision des gestes arrêtés dans leurs mouvements, comme pour garder la mémoire d’une chorégraphie, est à la mesure de ce qu’ils sont sensés mimer : les postures physiques du vocabulaire de l’armement. Ces mains se munissent donc d’armes invisibles — armes à feu, grenades ou projectiles, mais aussi clavier ou GPS. La confrontation des roches et des mains créé un fort contraste. Et nous donne à réfléchir à la violence de l’outil, de même qu’à la force latente des ressources brutes. C’est par la transformation que nous agissons, que nous avons souvent cru au progrès, et que nous pouvons aussi le remettre en question. Ces plaques de cuivre sont une sorte de partition, offrant visuellement un spectacle quasi sonore, au tempo régulier. Cela est amplifié par la dimension séquentielle, fragmentée et montée, de l’ensemble.

Petra, en grec ancien, a donné pierre ou roche, dans notre langue. C’est aussi le titre générique donné à cet ensemble d’héliogravures. L’héliogravure a ceci de commun avec la photographie qu’elle permet l’écriture de la lumière, et c’est de cette parenté technique dont se joue ici Ilanit Illouz.

En effet, alors que l’image photographique est transférée sur la plaque de cuivre recouverte de gélatine photosensible, le processus de morsure peut commencer, par creusement. La matrice cuivrée, après avoir été encrée et vernie, révèle alors une image unique, non soumise au principe de reproductibilité. L’héliogravure permet à l’artiste une infinité de nuances, d’ombres, de grains, comme s’il s’agissait réellement de « dessiner avec du soleil ». Il s’agit là, pour l’artiste, de poursuivre poétiquement ses recherches sur les fondements même de la technique photographique, tout comme elle le fit dans le désert de Neguev précédemment, à partir du bitume de Judée, qui est aussi, on le sait, à l’origine des premières expérimentations héliographiques de Niépce. L’histoire de la photographie et son exploration sensible se rejoignent ici.

J’apprends qu’il s’agit d’une part de minerais, photographiés au Musée de Minéralogie de l’École des Mines ; autant de roches naturelles renfermant des minéraux métallifères, et donc exploitables par l’être humain : cela va de l’argent, fer ou granite, à des appellations plus étranges, telles que la molybinite, la sphalérite, la bastnäsite. D’autre part, la gestuelle exercée par les mains est réalisée par un ancien officier. La précision des gestes arrêtés dans leurs mouvements, comme pour garder la mémoire d’une chorégraphie, est à la mesure de ce qu’ils sont sensés mimer : les postures physiques du vocabulaire de l’armement. Ces mains se munissent donc d’armes invisibles — armes à feu, grenades ou projectiles, mais aussi clavier ou GPS. La confrontation des roches et des mains créé un fort contraste. Et nous donne à réfléchir à la violence de l’outil, de même qu’à la force latente des ressources brutes. C’est par la transformation que nous agissons, que nous avons souvent cru au progrès, et que nous pouvons aussi le remettre en question. Ces plaques de cuivre sont une sorte de partition, offrant visuellement un spectacle quasi sonore, au tempo régulier. Cela est amplifié par la dimension séquentielle, fragmentée et montée, de l’ensemble.

Petra, en grec ancien, a donné pierre ou roche, dans notre langue. C’est aussi le titre générique donné à cet ensemble d’héliogravures. L’héliogravure a ceci de commun avec la photographie qu’elle permet l’écriture de la lumière, et c’est de cette parenté technique dont se joue ici Ilanit Illouz.

En effet, alors que l’image photographique est transférée sur la plaque de cuivre recouverte de gélatine photosensible, le processus de morsure peut commencer, par creusement. La matrice cuivrée, après avoir été encrée et vernie, révèle alors une image unique, non soumise au principe de reproductibilité. L’héliogravure permet à l’artiste une infinité de nuances, d’ombres, de grains, comme s’il s’agissait réellement de « dessiner avec du soleil ». Il s’agit là, pour l’artiste, de poursuivre poétiquement ses recherches sur les fondements même de la technique photographique, tout comme elle le fit dans le désert de Neguev précédemment, à partir du bitume de Judée, qui est aussi, on le sait, à l’origine des premières expérimentations héliographiques de Niépce. L’histoire de la photographie et son exploration sensible se rejoignent ici.